Китай станок-качалка для нефтяных месторождений Производитель

Когда слышишь про китайских производителей нефтяного оборудования, сразу всплывают стереотипы – мол, дешево, но ненадежно. На примере станков-качалок могу сказать: да, лет 10 назад так и было, но сейчас те же ООО Паньцзинь Хуаньбан Энергосберегающее Оборудование делают гидравлические самобалансирующиеся модели, которые на месторождениях Восточной Сибири отрабатывают дольше, чем иные европейские аналоги. Хотя нет, не совсем так – есть нюанс с адаптацией к низким температурам, но об этом позже.

Эволюция китайских станков-качалок

Помню, в 2012-м впервые столкнулся с китайской качалкой на заброшенном участке под Красноярском – балансир треснул после полугода работы, редуктор тек. Сейчас же на pjhbjn.ru вижу совершенно инженерные решения: тот же гидравлический самобалансирующийся механизм, который мы тестировали в 2020-м на Ванкорском месторождении, выдержал -45°С при нагрузке 12 тонн. Правда, пришлось дорабатывать смазку – китайцы изначально заливали состав для умеренного климата.

Их безбалансирные модели – отдельная история. Вроде бы проще конструкция, но на деле требовательнее к обслуживанию. На одном из месторождений в ХМАО пытались ставить такие без дополнительного обучения персонала – через 4 месяца пришлось менять кривошипно-шатунный узел. Хотя сама идея с гидравлической балансировкой себя оправдывает – вибрация меньше на 15-20% по сравнению с советскими СКД.

Кстати, про ресурс. В тех же спецификациях ООО Паньцзинь Хуаньбан указывают 80 000 часов до капремонта, но это при идеальных условиях. На практике с учетом российских реалий (перепады температур, пыльные бури) реальный показатель ближе к 60 000. Хотя их теплообменники воздух-воздух – та самая запатентованная разработка – действительно работают как часы, жаль, что на качалки это не всегда распространяется.

Подводные камни адаптации к российским условиям

Вот что многие недооценивают – разницу в подходах к обслуживанию. Китайские инженеры рассчитывают на регулярный сервис раз в 3 месяца, а у нас на северах зимой к скважине не подъедешь. Приходится переписывать регламенты, увеличивать межсервисные интервалы – отсюда и повышенный износ цепных передач в безбалансирных моделях.

Зато их система мониторинга – та, что идет опционально – оказалась продуманнее многих западных аналогов. Датчики нагрузки на точке подвеса штанг показывают отклонения с точностью до 2%, мы по этим данным дважды предотвращали обрывы штанг. Хотя саму телеметрию пришлось дорабатывать – стандартный китайский софт не всегда корректно работал при -50°С.

Еще момент – совместимость с нашим обвязочным оборудованием. Их сепараторы нефти, воды и пара стыкуются без проблем, а вот с факельными установками приходится использовать переходные фланцы. Мелочь, но добавляет работы монтажникам.

Энергоэффективность vs надежность

Их главный козырь – энергосберегающие технологии. Тот же теплообменник воздух-воздух с теплообменными трубами (который в каталоге энергосберегающих технологий КНР) на испытаниях показывал экономию до 8% на приводе станка-качалки. Но есть обратная сторона – сложность ремонта в полевых условиях. Когда на Ярудейском месторождении заклинило терморегулятор, пришлось ждать специалиста из Китая две недели – проще было бы поставить менее эффективный, но ремонтопригодный узел.

С горелками похожая история – КПД высокий, но требования к качеству топлива жесткие. При содержании серы выше 0.5% начинаются проблемы, хотя их же десульфуризационные башни могли бы решить вопрос. Но это уже дополнительные капиталовложения, которые не все готовы нести.

Интересно, что их установки денитрификации отлично показали себя в Татарстане – там, где европейские аналоги требовали дорогих реагентов, китайские обходились стандартными. Возможно, это связано с адаптацией под состав попутного газа – но подтвержденных данных у меня нет.

Практические кейсы эксплуатации

На Приобском месторождении в 2021-м сравнивали их гидравлические самобалансирующиеся качалки с американскими Lufkin. По стоимости – в 1.8 раз дешевле, по надежности – сопоставимы, но с одним нюансом: китайские лучше переносили частые пуски/остановки при изменении дебита скважин. Хотя гидравлическая система требовала более тонкой настройки – первые два месяца постоянно 'плавала' точка баланса.

А вот на тяжелых нефтях в Удмуртии их безбалансирные модели себя не оправдали – слишком большие динамические нагрузки при глубине свыше 1800 метров. Пришлось переходить на классические балансирные, но уже от другого китайского производителя. Жаль, ООО Паньцзинь Хуаньбан тогда не предложили усиленную модификацию – возможно, сейчас уже есть.

Любопытный случай был в Оренбургской области – их станок-качалка проработал 14 месяцев без обслуживания (не нашлась запчасть на противовес). Когда вскрыли редуктор – износ в пределах нормы, хотя масло превратилось в мазутообразную массу. Решили проверить на других объектах – оказалось, их редукторы действительно более терпимы к качеству смазки, чем заявлено в спецификациях.

Перспективы и ограничения

Судя по последним тенденциям, китайцы делают ставку на цифровизацию. На выставке в Карамандахе показывали прототип станка-качалки с ИИ-системой прогноза нагрузки – интересно, но для российских месторождений пока избыточно. Нам бы с базовой надежностью определиться.

Зато их сосуды под давлением – те, что идут в комплекте с сепараторами – получили сертификацию Ростехнадзора быстрее, чем оборудование из Южной Кореи. Возможно, потому что изначально проектировались с запасом прочности – толщина стенок на 10-12% больше, чем требует ГОСТ.

Главный вывод за 8 лет работы с их техникой: китайские станки-качалки для нефтяных месторождений перестали быть 'бюджетным вариантом'. Это полноценное технологическое оборудование, требующее грамотного внедрения и адаптации – но при правильном подходе отдача сопоставима с лидерами рынка. Хотя бы потому, что они научились слушать замечания – те же высокочастотные спиральные оребренные трубы в последней модификации стали на 30% долговечнее после наших жалоб на эрозию.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Гидравлический самоуравновешенный бесбалансирный станок-качалка

Гидравлический самоуравновешенный бесбалансирный станок-качалка -

Сепаратор нефти и газа

Сепаратор нефти и газа -

Фильтр

Фильтр -

Башня десульфуризации

Башня десульфуризации -

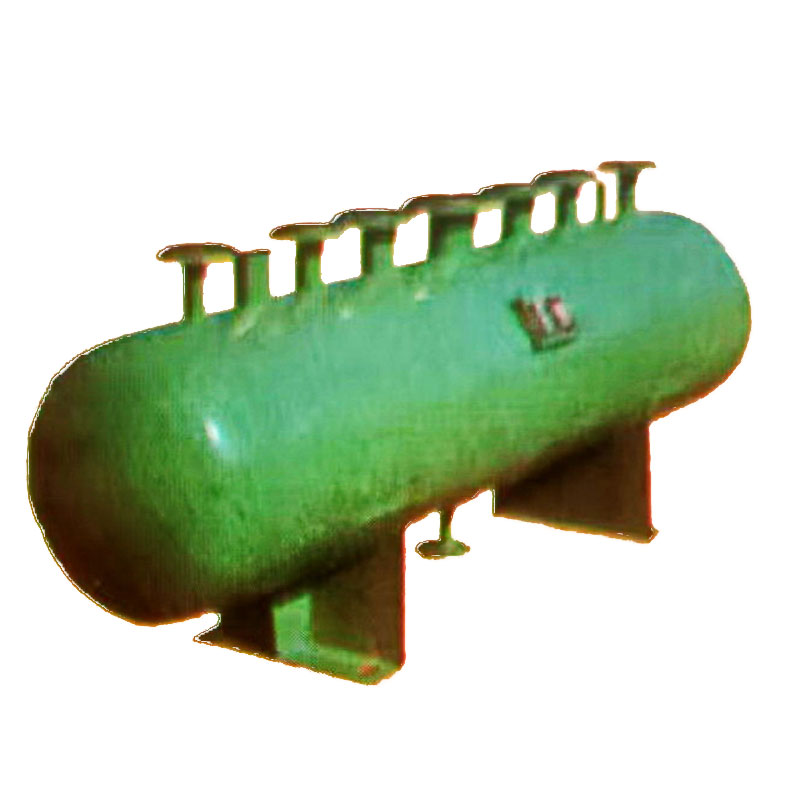

Распределительный цилиндр

Распределительный цилиндр -

Емкость для очистки сточных вод

Емкость для очистки сточных вод -

Очиститель битумного дыма

Очиститель битумного дыма -

Теплообменник

Теплообменник -

Модульный сепаратор нефти и газа 2

Модульный сепаратор нефти и газа 2 -

Фильтр-сепаратор газа

Фильтр-сепаратор газа -

Установка десульфуризации

Установка десульфуризации -

Газожидкостный сепаратор

Газожидкостный сепаратор

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай буферный резервуар для нефтехимических предприятий

- трубчатый теплообменник из нержавеющей стали завод

- высококачественный котловой воздухонагреватель с тепловыми трубами

- Китай трубчатые теплообменники вода вода Производители

- OEM промышленная печь подогрева нефти для нефтехимических установок

- экономайзер газового котла Основная страна покупателя

- Китай гидравлический безбалансирный станок-качалка завод

- Фильтр-сепаратор для нефтехимических предприятий

- котловой воздухонагреватель с тепловыми трубами заводы

- техническая модернизация станков-качалок Производитель