Китай теплообменник для нефтехимического производства завод

Когда говорят про теплообменники в нефтехимии, многие сразу представляют стандартные кожухотрубные аппараты – но на деле там всё сложнее. Вспоминаю, как на установке каталитического крекинга пришлось переделывать целый узел из-за того, что расчётная температура газового потока оказалась на 40°C выше фактической. Мелочь? А вот и нет – конденсация сернистых соединений за три месяца буквально проела трубы в зоне возврата орошения. Именно поэтому сейчас всегда смотрю не только на паспортные данные, но и на реальный состав сырья.

Особенности работы с агрессивными средами

В том самом случае с крекингом пришлось полностью менять материал трубок – с обычной нержавейки на AISI 316L с дополнительной пассивацией. Но и это не панацея: когда в цехе гидроочистки поставили теплообменник воздух-воздух от ООО Паньцзинь Хуаньбан Энергосберегающее Оборудование, сначала скептически отнеслись к заявленной стойкости к сероводороду. Однако их запатентованные теплообменные трубы с особым покрытием действительно отработали без замены уже пятый год – даже в зоне поддува где концентрация H2S достигает 3%.

Кстати, про выбор материалов – часто недооценивают влияние микрокомпонентов. На установке пиролиза один раз столкнулись с катастрофическим закоксовыванием именно из-за примесей ванадия в сырье. Пришлось экстренно ставить систему промывки, но проектанты изначально этот момент упустили. Теперь всегда требую полный химсостав с разбивкой по тяжёлым металлам.

Ещё один нюанс – вибрация. На компрессорных станциях стандартные теплообменники начинают резонировать при определённых режимах работы. Решили проблему только после установки аппаратов с поперечным оребрением – у них жёсткость конструкции выше. Кстати, на сайте pjhbjn.ru как раз есть расчётные примеры для таких случаев, там подробно разбирают динамические нагрузки.

Энергоэффективность против надёжности

Сейчас все гонятся за КПД, но в нефтехимии иногда лучше немного потерять в эффективности, но выиграть в ремонтопригодности. Помню, поставили суперсовременный пластинчатый теплообменник с КПД под 95% – а когда через полгода потребовалась чистка, оказалось что для демонтажа нужно останавливать всю линию на трое суток. Вернулись к кожухотрубным с плавающей головкой – да, КПД всего 82%, но профилактику делаем за одну смену.

Хотя есть и удачные компромиссы – те же теплообменники воздух-воздух от Паньцзинь Хуаньбан. В системе утилизации тепла дымовых газов они дают экономию топлива до 7% без потери доступности. Кстати, их включение в госреестр энергосберегающих технологий – не просто бумажка, там реально продумана конструкция: нет застойных зон, легко чистить ультразвуком без разборки.

Особенно важно это для печей нагрева – там где температура отходящих газов под 400°C. Стандартные экономайзеры быстро выходят из строя из-за термоударов, а у этих теплообменных труб какой-то особый профиль оребрения – видимо, поэтому в каталожных данных указан срок службы 12 лет. Хотя я пока наблюдаю только шестой год работы – но действительно, проблем нет.

Монтажные тонкости которые не пишут в инструкциях

Никогда не забыву случай на НПЗ под Омском – смонтировали теплообменник строго по проекту, но при пуске пошла течь по фланцам. Оказалось, проектанты не учли температурное расширение в горизонтальном трубопроводе – аппарат 'гулял' на 5-7 мм при переходных режимах. Пришлось ставить сильфонные компенсаторы, хотя изначально их в схеме не было.

Ещё момент – направление потоков. Казалось бы, элементарно, но на той же установке денитрификации поставили теплообменник 'задом наперёд' – КИПовцы перепутали подводящие линии. В итоге противоток стал прямотоком, эффективность упала вдвое. Теперь всегда маркирую стрелками не только на корпусе, но и на фундаменте краской рисуем.

И про опорные конструкции – для аппаратов весом под 20 тонн нельзя экономить на виброизоляции. Один раз срезались анкерные болты всего через месяц работы из-за резонансных колебаний от насосов. Пришлось заливать новый фундамент с демпфирующими прокладками – простой обошёлся дороже всей экономии на крепеже.

Ремонт и адаптация под реальные условия

Часто приходится дорабатывать штатные решения – например, добавлять дополнительные люки для механической очистки там, где проектом предусмотрена только химическая промывка. В теплообменниках для вязких нефтепродуктов это особенно актуально – иногда отложения настолько плотные, что химия не берёт.

Интересный опыт был с сепараторами нефти – там где температура продукта на входе постоянно 'плывёт'. Штатный теплообменник не успевал стабилизировать режим, пришлось ставить байпас с регулирующим клапаном. Но самое сложное – настроить ПИД-регулятор так, чтобы не было автоколебаний. Месяц экспериментировали с коэффициентами.

Кстати, про регулирование – в каталоге ООО Паньцзинь Хуаньбан есть готовые схемы обвязки для разных случаев. Особенно полезными оказались их гидравлические расчёты для самобалансирующихся систем – как раз для тех самых станков-качалок. Реально экономят время при проектировании.

Перспективные разработки и ограничения

Сейчас много говорят про высокочастотные оребрённые трубы – да, эффективность высокая, но для нефтехимии есть нюансы. При высоком содержании парафинов межрёберное пространство быстро забивается, а чистить сложно. Хотя для газовых потоков – идеальный вариант, особенно в факельных системах.

Заметил тенденцию – производители стали больше внимания уделять именно ремонтопригодности. Те же теплообменники воздух-воздух теперь делают с секционной конструкцией – можно заменить отдельный блок без демонтажа всей системы. Это сильно сокращает время простоя.

Из последнего опыта – пробовали спиральные теплообменники в схеме рекуперации на установке АВТ. Эффективность хорошая, но для больших расходов не подходят – гидравлическое сопротивление слишком высокое. Вероятно, для таких задач лучше остаются классические кожухотрубные, хоть и менее компактные.

В целом же, если говорить про теплообменник для нефтехимического производства – главное не гнаться за модными новинками, а подбирать аппарат под конкретные технологические условия. Иногда проверенная временем конструкция оказывается надежнее всех суперсовременных решений вместе взятых.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Котёл Экономайзер с тепловыми трубами, теплообменник воздуха с тепловыми трубами

Котёл Экономайзер с тепловыми трубами, теплообменник воздуха с тепловыми трубами -

Нагревательная печь

Нагревательная печь -

Модульный сепаратор нефти и газа 2

Модульный сепаратор нефти и газа 2 -

Газожидкостный сепаратор

Газожидкостный сепаратор -

Очиститель битумного дыма

Очиститель битумного дыма -

Парожидкостный сепаратор

Парожидкостный сепаратор -

Резервуар для хранения сжатого воздуха

Резервуар для хранения сжатого воздуха -

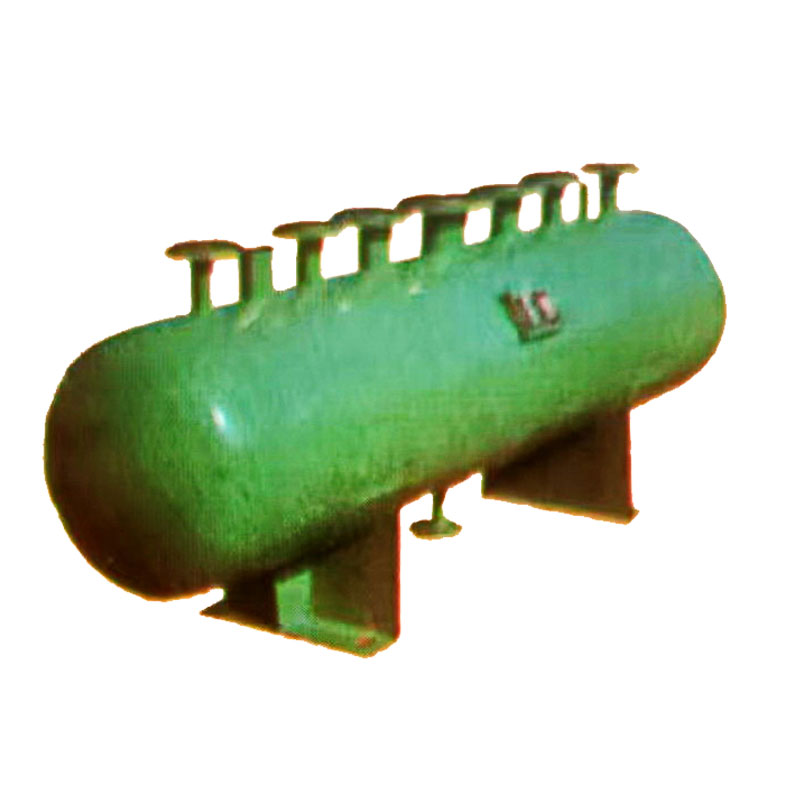

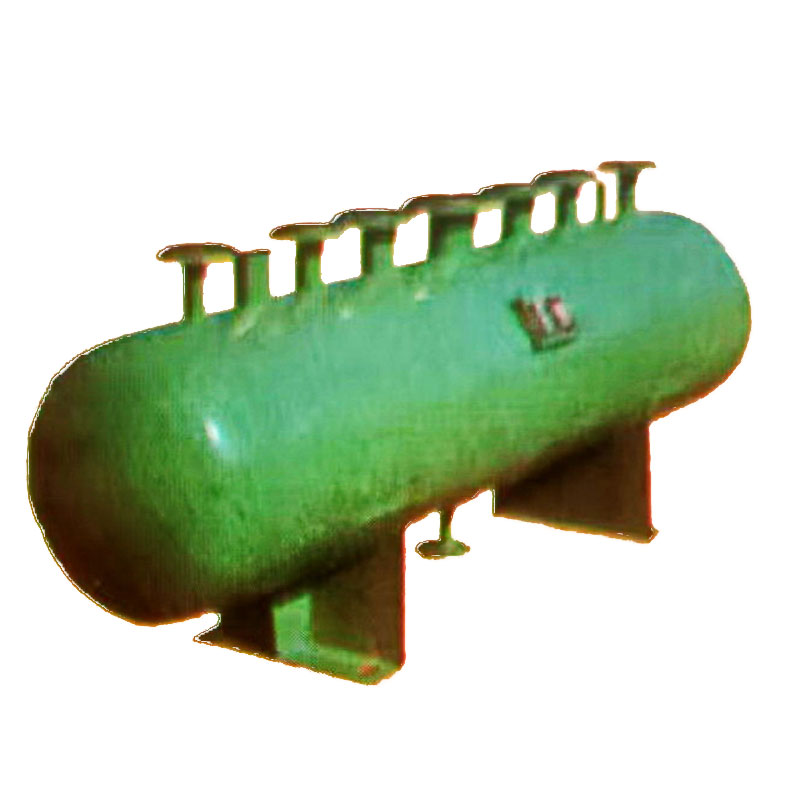

Распределительный цилиндр

Распределительный цилиндр -

Емкость парового деаэратора

Емкость парового деаэратора -

Ёмкость-сепаратор для природного газа

Ёмкость-сепаратор для природного газа -

Смеситель для масел

Смеситель для масел -

Буферная емкость для природного газа

Буферная емкость для природного газа

Связанный поиск

Связанный поиск- теплообменник кожуха трубчатый цена

- высококачественный титановый трубчатый теплообменник

- конденсатор для нефтехимической промышленности

- известный Промышленный воздухоподогреватель с тепловыми трубами для нефтехимической промышленности

- теплообменник трубчатый горизонтальный цена

- экономайзер котла Основный покупатель

- расширительный сосуд для нефтехимической промышленности Поставщики

- купить трубчатый теплообменник водяной

- высококачественный десульфуризационная колонна

- купить котловой воздухонагреватель с тепловыми трубами