Китай теплообменник паровой трубчатый заводы

Когда слышишь про 'китайские паровые трубчатые теплообменники', сразу представляется конвейер из сотен одинаковых устройств. Но на деле – каждый проект приходится буквально выстраивать с нуля, особенно если речь о работе с агрессивными средами. Вот у ООО Паньцзинь Хуаньбан Энергосберегающее Оборудование в каталоге значатся десульфуризационные колонны, но мало кто понимает, что без правильно рассчитанного теплообменника вся система сероочистки превращается в груду металлолома. Помню, как на одном из нефтепромыслов в Хэйлунцзяне пришлось трижды переделывать змеевик – инженеры упорно пытались применить стандартную схему для высокосернистого пара.

Конструкционные особенности, которые не пишут в рекламных буклетах

Вот этот патентованный теплообменник воздух-воздух – да, он действительно вошел в каталог энергосберегающих технологий, но главная хитрость не в самой конструкции, а в способе расчёта тепловых расширений. При перепадах от -40°C до 320°C (типично для северных месторождений) даже легированная сталь ведёт себя непредсказуемо. Мы в pjhbjn.ru специально разработали методику испытаний с циклическими нагрузками – обычные заводы такие тесты просто игнорируют.

Спиральное оребрение – отдельная история. Технология вроде бы отработанная, но когда делаешь трубы для установок денитрификации, где присутствуют аммиачные пары, стандартные алюминиевые ребра начинают разрушаться за 4-6 месяцев. Пришлось совместно с металлургами разрабатывать спецпокрытие, хотя изначально заказчик требовал просто 'подешевле'.

И ведь до сих пор некоторые проектировщики уверены, что для сепараторов нефти и воды можно ставить любые теплообменники. А потом удивляются, почему эмульсия забивает каналы после двух месяцев работы. Приходится объяснять, что угол наклона трубок должен быть не менее 12 градусов, иначе – постоянные простои.

Проблемы масштабирования: от лаборатории до промплощадки

Когда мы запускали опытную партию теплообменников для факельных систем, столкнулись с курьёзным эффектом. В испытательном центре всё работало идеально, а на реальном месторождении – вибрация, которую никто не предсказал. Оказалось, ветровые нагрузки на высоте 18 метров создают резонансные явления. Пришлось экстренно дорабатывать крепления, хотя по паспорту оборудование соответствовало всем нормам.

С гидравлическими самобалансирующимися станками-качалками та же история – в цеху показывают КПД 94%, а в полевых условиях с пыльными бурями реальные показатели редко превышают 87%. Это к вопросу о том, почему китайские производители иногда указывают завышенные характеристики.

Особенно сложно с рекуператорами для нагревательных печей – здесь каждый случай требует индивидуального подхода. Стандартные решения из каталога ООО Паньцзинь Хуаньбан работают лишь в 60% случаев, остальное – доработки на месте. Хотя наш патентованный теплообменник воздух-воздух как раз стал исключением – его геометрия изначально закладывалась с запасом по адаптивности.

Материаловедческие нюансы, о которых молчат поставщики

Работая с сосудами под давлением, постоянно сталкиваешься с мифом о 'универсальной нержавейке'. Для паровых теплообменников с температурой свыше 400°C марка 316L оказывается бесполезной – начинается межкристаллитная коррозия. После серии неудач мы перешли на комбинированные решения: несущие элементы из углеродистой стали с плакировкой Inconel 625.

Самое неприятное – когда заказчик присылает техзадание с устаревшими нормами. Например, до сих пор некоторые требуют расчёт по ГОСТ 14249-89, хотя за 30 лет материалы и технологии ушли далеко вперёд. Особенно это касается сварных соединений – современные методы неразрушающего контроля позволяют обнаружить дефекты, которые раньше считались допустимыми.

Интересный случай был с высокочастотными оребрёнными трубами для воздухоохладителей. По спецификации всё идеально, но при монтаже выяснилось, что вибрация от компрессоров вызывает усталостные трещины в местах контакта с рёбрами. Пришлось разрабатывать демпфирующие прокладки – решение простое, но о нём почему-то никто не пишет в технической литературе.

Логистика и монтаж: где теряется эффективность

Самый совершенный паровой трубчатый теплообменник может оказаться бесполезным, если его неправильно транспортировали. Видел ситуацию, когда многотонную секцию везли без демпфирующих подушек – в результате микротрещины в трубных досках проявились только через полгода эксплуатации. Теперь всегда настаиваем на авторском надзоре за погрузочно-разгрузочными работами.

С монтажом ещё сложнее – типичная ошибка: сборщики экономят на опорных конструкциях, считая их 'второстепенными элементами'. Но при тепловом расширении в 50-70 мм даже прочнейшие фланцы не выдерживают перекоса. Как-то раз на объекте в Якутии пришлось экстренно усиливать опоры домкратами – проектное решение не учло вечную мерзлоту.

Особенно обидно, когда проблемы возникают из-за мелочей. Например, на одном из заводов использовали неподходящие прокладочные материалы для фланцевых соединений – выдержали всего 15 тепловых циклов вместо расчётных 200. А ведь это вопрос не технологии, а банального контроля качества.

Энергоэффективность: цифры против реальности

Наш теплообменник воздух-воздух, включённый в госкаталог, даёт экономию до 15% топлива – но только при правильной обвязке. Видел десятки случаев, когда идеальное оборудование работало вполсилы из-за неоптимальной схемы подключения. Самое сложное – объяснить заказчикам, что экономить нужно не на проектировании, а на эксплуатации.

С экономайзерами похожая история – их КПД сильно зависит от температуры уходящих газов. Если проектировщик не учтёт сезонные колебания, зимой система будет работать идеально, а летом – перегреваться. Приходится внедрять системы байпасирования, хотя изначально их никто не закладывает в бюджет.

И главный парадокс: иногда простейшие решения оказываются эффективнее сложных. Например, на малых дебитах установка дополнительного парового трубчатого теплообменника перед основным даёт больший эффект, чем дорогостоящая модернизация. Но такие нюансы понимаешь только после двадцати лет работы в поле.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Конденсатор

Конденсатор -

Емкость для очистки сточных вод

Емкость для очистки сточных вод -

Установка десульфуризации

Установка десульфуризации -

Смеситель для масел

Смеситель для масел -

Фильтр-сепаратор газа

Фильтр-сепаратор газа -

Башня десульфуризации

Башня десульфуризации -

Котёл Экономайзер с тепловыми трубами, теплообменник воздуха с тепловыми трубами

Котёл Экономайзер с тепловыми трубами, теплообменник воздуха с тепловыми трубами -

Охладитель природного газа

Охладитель природного газа -

Ёмкость-сепаратор для природного газа

Ёмкость-сепаратор для природного газа -

Установка импульсной очистки котла от золы высокоэнергетическим газовым импульсом

Установка импульсной очистки котла от золы высокоэнергетическим газовым импульсом -

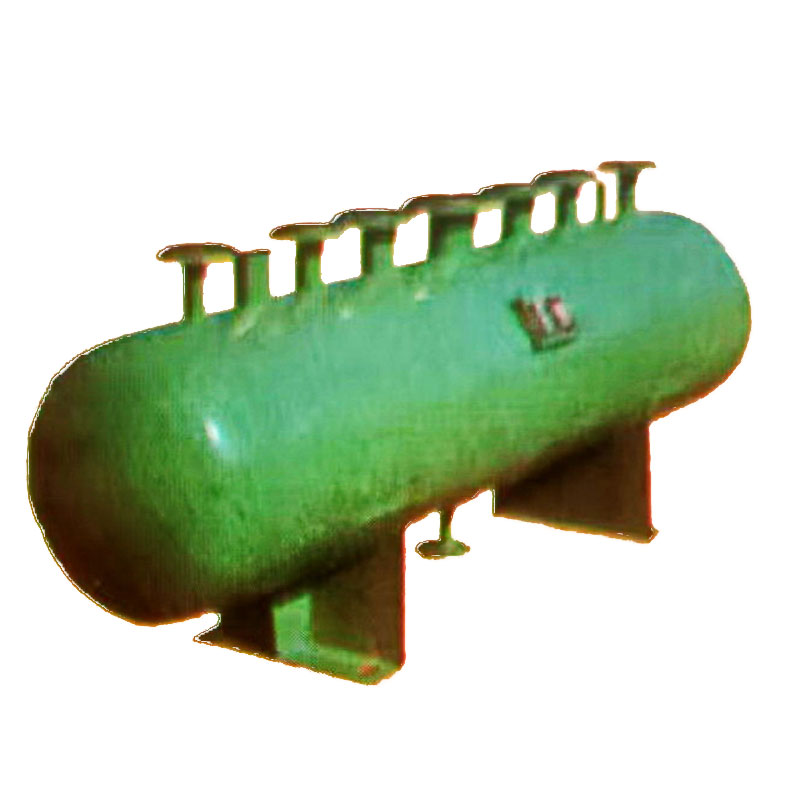

Распределительный цилиндр

Распределительный цилиндр -

Сепаратор нефти и газа

Сепаратор нефти и газа

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай сепаратор нефти и газа завод

- купить экономайзер котла

- Китай экономайзер котла Производители

- конденсатор для нефтехимической промышленности Производители

- оптом сепарационная емкость

- водяной экономайзер котла

- буферный резервуар для природного газа в нефтехимической промышленности Поставщик

- сепарационная емкость Производитель

- Китай промышленные теплообменники трубчатые Производители

- Китай теплообменник паровой трубчатый заводы