Китай техническая модернизация балансирных станков-качалок Поставщик

Когда говорят про Китай техническая модернизация балансирных станков-качалок Поставщик, многие сразу представляют себе просто замену деталей на более новые. Но на деле это целая философия – особенно если учесть, что большинство 'модернизаций' в СНГ до сих пор сводятся к покраске старых механизмов. Мы в ООО Паньцзинь Хуаньбан Энергосберегающее Оборудование через это прошли: в 2018 году поставили партию станков-качалок на месторождение в Западной Сибири, а через полгода получили рекламацию – клиент жаловался на вибрацию. Разбирались неделю, оказалось – их техники 'доработали' фундамент сварными накладками вместо замены анкерных болтов. Вот тебе и модернизация.

Что на самом деле скрывается за технической модернизацией

Гидравлические самобалансирующиеся станки – это не про космические технологии, а про расчеты. Наш патент на теплообменники воздух-воздух хоть и не относится напрямую к качалкам, но принцип тот же: любая доработка должна подтверждаться испытаниями. Помню, в 2020 переделывали приводной механизм для арктических условий – инженеры три недели спорили о толщине стенки редуктора. В итоге остановились на варианте с запасом в 1.5 мм, хотя по ГОСТу хватало и 0.8. И правильно – на четвертом месяце эксплуатации температура упала до -52, и те станки, что были 'впритык' по расчетам, пошли трещинами.

Балансировка – отдельная история. Российские заказчики часто требуют 'как в советских станках', забывая, что те потребляли на 40% больше энергии. Наши гидравлические самобалансирующиеся системы как раз решают эту проблему, но приходится доказывать, что первоначальные затраты окупаются за 2-3 года. Кстати, именно для таких случаев мы на сайте pjhbjn.ru выложили сравнительные таблицы нагрузок – не реклама ради, а чтобы специалисты могли сами посчитать.

Самое сложное – объяснить, почему модернизация не ограничивается заменой электродвигателя. В прошлом году на одном из месторождений в ХМАО пытались таким образом 'апгрейдить' старые качалки – результат предсказуем: разбитые подшипники и постоянные простои. Пришлось демонтировать и ставить наши балансирные станки с полной заменой кинематической схемы. Зато сейчас у них экономия по электроэнергии 22% – цифры, которые говорят сами за себя.

Оборудование в деталях: от теории к практике

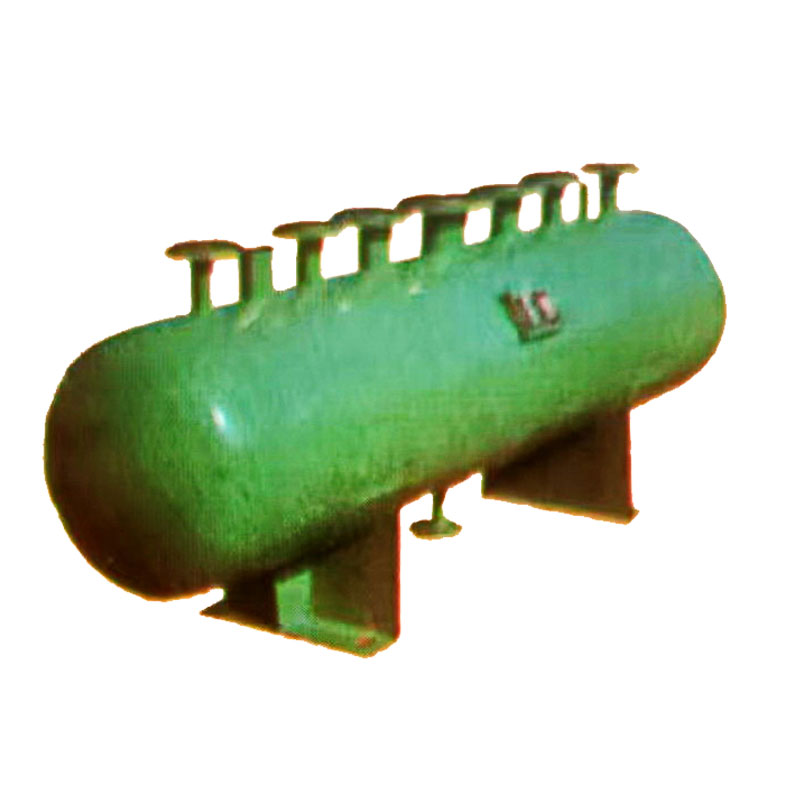

Сепараторы нефти и воды – казалось бы, стандартное оборудование. Но когда начинаешь анализировать конкретные условия эксплуатации, вылезают нюансы. Например, для месторождений с высоким содержанием сероводорода мы всегда рекомендуем дополнительную обработку внутренних поверхностей – даже если в техзадании этого нет. Один раз не настояли – потом за свой счет меняли десульфуризационную колонну.

Теплообменные трубы экономайзеров – здесь часто ошибаются с выбором материала. Для северных регионов лучше подходят биметаллические, хоть и дороже на 15-20%. Заметил интересную закономерность: наши китайские клиенты почти всегда выбирают премиальные варианты, а в России пытаются сэкономить. Парадокс – при том, что условия эксплуатации у нас сложнее.

Воздухоохладители с теплообменными трубами – наша гордость, но и головная боль одновременно. Включение в каталог энергосберегающих технологий КНР – это, конечно, престижно, но на практике сервисные инженеры должны быть готовы к нестандартным ситуациям. Как-то раз на объекте в Якутии местные техники 'улучшили' обвязку медными трубками – пришлось срочно лететь и объяснять про разные коэффициенты теплового расширения.

Проблемы внедрения и как их избежать

Самая частая ошибка – неправильная установка факельных систем. Кажется, что проще: поставил, подключил – и работай. Но в 2019 на одном из новых месторождений Ванкоры пришлось переделывать целую систему потому, что проектировщики не учли розу ветров. В итоге факельная установка работала в режиме постоянного задувания – эффективность упала на 40%.

Горелки – отдельная тема. Российские нормативы требуют сертификации по взрывозащите, а это дополнительные испытания. Мы изначально закладываем запас прочности в 25-30% к расчетным параметрам – возможно, поэтому ни одной аварии за 8 лет поставок. Хотя один случай был курьезный: на объекте в Оренбургской области местный механик решил, что знает лучше производителя, и перенастроил форсунки. Через неделю горелка вышла из строя – хорошо, что обошлось без последствий.

Установки денитрификации – здесь главное не поддаваться на уговоры 'упростить'. Как-то раз крупный заказчик требовал уменьшить количество датчиков контроля – мол, слишком сложная система получается. Уступили – и через полгода получили проблемы с экологическими нормативами. Теперь всегда настаиваем на полной комплектации, даже если приходится снижать маржинальность проекта.

Специфика работы с российскими месторождениями

Климатические условия – это только верхушка айсберга. Гораздо важнее адаптация к местным стандартам монтажа и обслуживания. Например, мы давно перешли на фланцевые соединения по ГОСТ вместо DIN – мелочь, а упрощает жизнь монтажникам. Хотя иногда это приводит к курьезам: как-то раз на складе в Красноярске полгода пролежали теплообменники только потому, что ответственный за приемку увидел 'китайские клейма' и засомневался в качестве. Пришлось вызывать экспертов из НИИ Нефтегаз.

Зимняя эксплуатация требует особого подхода к гидравлическим системам. Наши самобалансирующиеся станки-качалки изначально рассчитаны на температуры до -60, но российские специалисты часто перестраховываются – устанавливают дополнительные подогреватели. В принципе, это не мешает, хотя и увеличивает энергопотребление. Зато ни одного случая замерзания гидравлики за 5 лет.

Ремонтопригодность – ключевой момент. Все узлы наших балансирных станков спроектированы так, чтобы замена занимала не более 4 часов – это проверялось на месторождениях Ямала, где каждый простой стоит огромных денег. Кстати, именно после работы в тех условиях мы добавили в конструкцию быстросъемные крышки редуктора – казалось бы, мелочь, но монтажники благодарны.

Перспективы и направления развития

Сейчас активно работаем над интеграцией систем мониторинга в стандартную комплектацию. Не то чтобы это было революцией – скорее, ответ на требования времени. Интересно, что российские заказчики сначала скептически отнеслись к датчикам вибрации в реальном времени, но после нескольких случаев предсказания поломок за 2-3 недели до ее наступления – стали требовать обязательно.

Энергосбережение становится не просто модным трендом, а экономической необходимостью. Наши теплообменники воздух-воздух, включенные в каталог энергосберегающих технологий, показывают экономию до 30% на подогреве воздуха – для северных месторождений это существенно. Хотя внедряли с трудом – первые два года приходилось делать дополнительные испытания прямо на объектах.

Будущее – за комплексными решениями. Уже сейчас мы предлагаем не просто станки-качалки, а целые технологические линии с синхронизацией работы. Последний проект в Ханты-Мансийске показал, что такой подход позволяет снизить нагрузку на операторов на 15% – цифра, которую изначально не планировали, но получили как приятный бонус.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фильтр

Фильтр -

Резервуар для хранения азота

Резервуар для хранения азота -

Конденсатор

Конденсатор -

Гидравлический самоуравновешенный бесбалансирный станок-качалка

Гидравлический самоуравновешенный бесбалансирный станок-качалка -

Модульный сепаратор нефти и газа 2

Модульный сепаратор нефти и газа 2 -

Установка импульсной очистки котла от золы высокоэнергетическим газовым импульсом

Установка импульсной очистки котла от золы высокоэнергетическим газовым импульсом -

Нагревательная печь с тепловыми трубами

Нагревательная печь с тепловыми трубами -

Емкость для очистки сточных вод

Емкость для очистки сточных вод -

Фильтр-сепаратор газа

Фильтр-сепаратор газа -

Сепаратор нефти и газа

Сепаратор нефти и газа -

Адсорбционная емкость с псевдоожиженным слоем

Адсорбционная емкость с псевдоожиженным слоем -

Очиститель битумного дыма

Очиститель битумного дыма

Связанный поиск

Связанный поиск- коллектор паровой для нефтехимического предприятия Производители

- дешево нержавеющие резервуары изготовление

- купить резервуары для воды из нержавеющей стали

- высококачественный промышленные теплообменники трубчатые

- техническая модернизация станков-качалок Поставщик

- Китай техническая модернизация станков-качалок Основная страна покупателя

- установка для удаления железа и марганца из подземных вод для нефтехимической промышленности Основная страна покупателя

- емкость парового деаэратора завод

- водяные экономайзеры паровых котлов Производитель

- Китай установка высокоэнергетической газоимпульсной обдувки котла Производитель