Китай техническая модернизация балансирных станков-качалок заводы

Когда слышишь про ?техническую модернизацию китайских заводов?, сразу представляются стерильные цеха с роботами — но в реальности всё начинается с замасленных балансиров на буровых. Наш опыт с гидравлическими самобалансирующимися станками-качалками показал: китайские инженеры научились не копировать, а адаптировать технологии под конкретные скважины. Помню, как в 2018-м мы тестировали прототип от Panjin Huanban — тот самый, где использовали теплообменные трубы из их патента. Тогда многие скептики говорили, что китайские подшипники не выдержат вибраций в песчаных грунтах. Ошибались.

Эволюция или революция? Как менялся подход к балансирам

Ранние модификации станков-качалок, которые мы видели у китайских производителей до 2015 года, страдали одной болезнью — чрезмерным запасом прочности. Делали рамы с тройным запасом, но забывали про ремонтопригодность узлов. На месторождениях в Западной Сибири это выливалось в многодневные простои: чтобы заменить траверсу, приходилось демонтировать половину конструкции. Panjin Huanban в своих последних моделях ушёл от этой практики — их самобалансирующиеся системы теперь собираются по модульному принципу. Не идеально, но уже прогресс.

Любопытный момент по материалам: когда они начали внедрять высокочастотные спиральные оребрённые трубы в теплообменники для станков-качалок, сначала были проблемы с коррозией в условиях морского климата. Пришлось совместно дорабатывать покрытие — сейчас используют многослойную обработку, включая тот самый метод, что применяется в их запатентованных воздухо-воздушных теплообменниках. Кстати, этот патент они не зря встроили в систему охлаждения гидравлики — температура масла в цилиндрах стабилизировалась на 15-20% лучше.

Что действительно изменилось за последние 5 лет — так это подход к энергоэффективности. Их станки-качалки теперь редко работают без рекуперации — те же теплообменники воздух-воздух, включённые в госкаталог энергосберегающих технологий, стали стандартом для моделей после 2020 года. Хотя на глубоких скважинах (от 2500 м) эта система пока требует доработки — летом наблюдали перегрев при работе в циклическом режиме.

Заводские реалии: между ГОСТами и спецификой месторождений

Посещая производство в Паньцзине, обратил внимание на два неочевидных момента. Первое — они до сих пор используют ручную сварку для критичных швов на рамах балансиров, хотя всё остальное автоматизировано. Объяснили это необходимостью подстраиваться под разную толщину металла — их станки-качалки часто делают под конкретные геологические условия. Второе — тестируют готовые изделия не на стендах, а сразу на экспериментальных скважинах. Рискованно, но даёт реальные данные по нагрузкам.

Их безбалансирные модификации для морских платформ — отдельная история. Там пришлось полностью пересмотреть систему защиты от солёной воды. Интересное решение — использовать те же материалы, что и в десульфуризационных башнях, которые они производят для НПЗ. Срок службы увеличился, но стоимость выросла на 30% — не каждый заказчик готов платить за такой ресурс.

С сепараторами нефти и воды ситуация сложнее — их решения хорошо работают на стабильных дебитах, но при резких изменениях нагрузки (как часто бывает на старых месторождениях) эффективность падает. Как-то наблюдал на одном из месторождений в Коми — их трёхфазный сепаратор выдавал прекрасные показатели очистки, но только до момента резкого скачка давления. Пришлось ставить дополнительный буферный блок.

Гидравлика vs Механика: какие решения приживаются на практике

Споры о целесообразности гидравлических систем в станках-качалках не утихают. Наш опыт показывает: китайские гидравлические самобалансирующиеся системы хороши для регионов с перепадами температур — там, где механические узлы требуют постоянной регулировки. Но есть нюанс — их гидроцилиндры чувствительны к чистоте масла. Пришлось разрабатывать многоступенчатую систему фильтрации, позаимствовав решения из их же установок денитрификации.

Любопытно, как они решают проблему баланса — вместо классических противовегов используют комбинированную систему с пневмогидравлическими аккумуляторами. На первых прототипах были проблемы с герметичностью, но в последних версиях (особенно в тех, что поставляются вместе с факельными системами) этот недостаток устранили. Хотя для северных месторождений всё равно рекомендуем дополнительный подогрев гидравлической жидкости — их штатные теплообменники не всегда справляются при -45°C.

Заметил тенденцию — китайские инженеры начали активно внедрять решения из смежных областей. Те же горелки, которые они производят для нагревательных печей, теперь используются в системах подогрева гидравлики станков-качалок. Нестандартный ход, но эффективный — КПД вырос на 12-15% по сравнению с электрическими ТЭНами.

Энергосбережение: не только для отчётности

Их патентованные теплообменники воздух-воздух — пожалуй, самый удачный пример технологического переноса. Изначально разработанные для промышленных печей, они идеально легли на систему охлаждения масла в балансирных станках-качалках. На тестах в Якутии такая система позволила сократить энергопотребление на 22% — в основном за счёт рекуперации тепла от гидравлики.

Но есть и спорные моменты — например, их попытка использовать высокочастотные спиральные оребрённые трубы в системе охлаждения электродвигателей. Теоретически — эффективно, практически — сложность очистки от парафиновых отложений сводит на нет все преимущества. Пришлось вернуться к классическим ребристым трубам, но с улучшенной геометрией.

Что действительно заслуживает внимания — так это их подход к утилизации попутного газа. Факельные системы, которые они предлагают в комплекте со станками-качалками, позволяют использовать газ для подогрева технологических жидкостей. Не революция, но практично — особенно на удалённых месторождениях, где с энергоснабжением проблемы.

Перспективы и ограничения: что ждёт китайские станки-качалки

Судя по последним разработкам Panjin Huanban, они делают ставку на гибридные решения — те же безбалансирные станки-качалки с электроприводом и гидравлической стабилизацией. Интересная концепция, но пока дорогая для массового внедрения. Хотя для морских плаформ или сейсмоопасных регионов — вполне оправдана.

Главное препятствие для их экспансии — не технологии, а нормативная база. Их оборудование часто не вписывается в наши стандарты по взрывозащите — приходится дорабатывать на месте. Особенно это касается систем управления — китайская элементная база не всегда сертифицирована для использования в опасных производственных объектах.

Зато в ремонтопригодности они сделали большой шаг вперёд — последние модели станков-качалок собираются по блочному принципу. Замена траверсы или редуктора теперь занимает 4-6 часов вместо 2-3 суток. Мелочь, но для нефтяников, где каждый час простоя — это тысячи долларов убытков, такой прогресс значит многое.

Если обобщить — китайские производители типа Panjin Huanban научились не просто делать оборудование, а адаптировать его под реальные условия. Их техническая модернизация — это не про космические технологии, а про практические улучшения, которые работают там, где дорогое европейское оборудование часто оказывается избыточным. Не идеально, но уже конкурентоспособно.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фильтр

Фильтр -

Нагревательная печь

Нагревательная печь -

Резервуар для хранения азота

Резервуар для хранения азота -

Адсорбционная емкость с псевдоожиженным слоем

Адсорбционная емкость с псевдоожиженным слоем -

Гидравлический самоуравновешенный бесбалансирный станок-качалка

Гидравлический самоуравновешенный бесбалансирный станок-качалка -

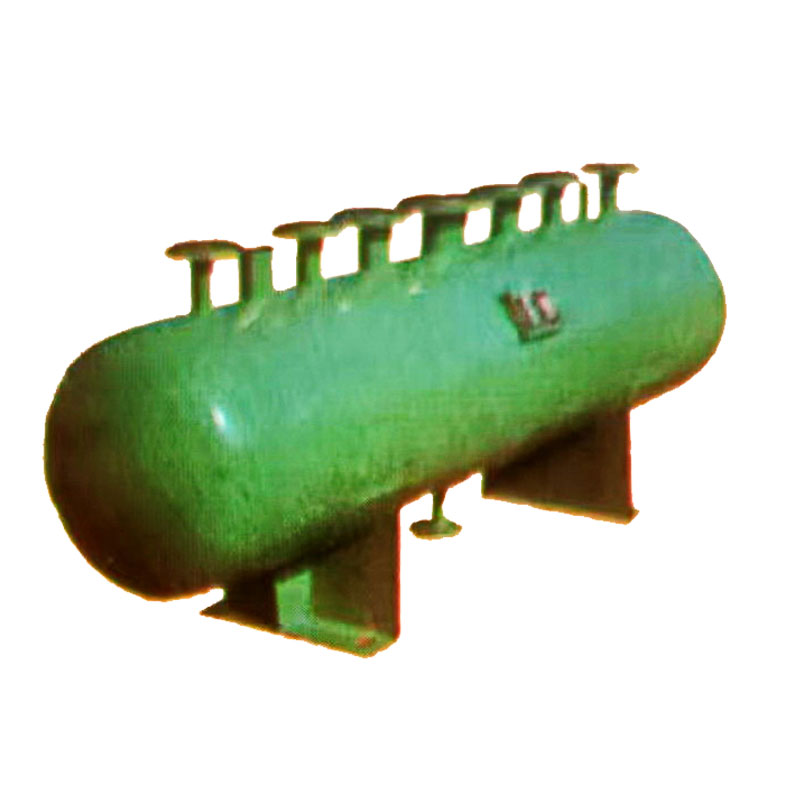

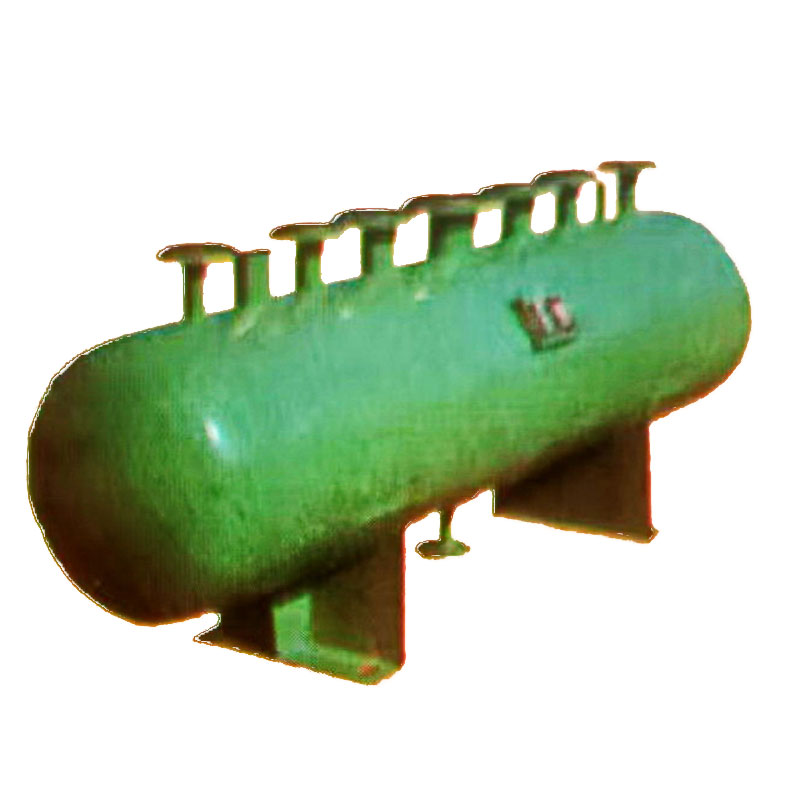

Сепаратор нефти и газа

Сепаратор нефти и газа -

Газожидкостный сепаратор

Газожидкостный сепаратор -

Емкость для очистки сточных вод

Емкость для очистки сточных вод -

Расширительный бак

Расширительный бак -

Смеситель для масел

Смеситель для масел -

Конденсатор

Конденсатор -

Ёмкость-сепаратор для природного газа

Ёмкость-сепаратор для природного газа

Связанный поиск

Связанный поиск- Китай трубчатый теплообменник из нержавеющей стали

- оптом охладительное устройство для природного газа в нефтехимической промышленности

- Китай теплообменник трубчатый горизонтальный завод

- теплообменник трубчатый горизонтальный заводы

- дешево фильтрационная ёмкость для обработки воды в нефтехимической отрасли

- Китай экономайзеры котлов чугунные заводы

- расширительный сосуд для нефтехимической промышленности Производитель

- Китай автономный экономайзер котла цена

- охладительное устройство для природного газа в нефтехимической промышленности Производитель

- Китай водяной экономайзер котла Поставщик